2022-07-07

汽车人才研究会

1355

兵 贵 神 速。

为了争抢顶尖人才,企业可以多“拼”?

华为也许可以算得上是“个中翘楚”。“天才少年”的名头,加上超过200万的天价薪酬,打从一开始就备受社会关注。当时华为的说法是,公开薪酬是为了“向全球告示人才的价值”。

虽说公告上写着不限学历、不限学校,但从结果来看,华为最后录用的人才几乎都拥有博士及以上的学术基础。实际上,各个大厂历来对博士人才也相当关注,例如小米有“未来星”顶尖校园人才专项,百度有“AIDU”人才计划等。

如今,这股风也吹向了汽车行业。

近年来,我们发现车企正逐步以单独立项的方式,将招募博士人才的优先级进一步提升,例如:中国一汽“双百”顶尖人才招聘计划、吉利的卓越少年计划、「极氪·氪学家」百万年薪应届生招聘计划、奇瑞汽车的“领创计划”……这些计划的产生,无一不彰显着车企们冲破技术难关的决心。

顶峰聚英才,远方见未来。博士人才,正在成为车企新的“兵家必争之地”。

博士,何以成为车企的“香饽饽”?

一个比较容易忽略的事实是,在数年以前,整车企业所需要的博士数量并不高。

原因有很多,首先是车企的产业链长,而它们的主要竞争点在于创建体系和规划的能力,多数研发实际上可以交给供应商、科研机构或高校等单位,会分流一批需求;其次,比起尖端科技,车企更青睐寻找具有性价比的科技卖点,走小步快走式的技术创新路线,因而导致博士们的研究方向和资源范围都相对偏窄,更难以产生所谓的“汽车科学家”。

对比而言,硕士招聘的数量就会多得多。

一般岗位对于硕士所掌握的技能有一定要求,但并不会特别高,此外,每年硕士毕业生的基数也能让企业确保招到足够合适的人才。

那么,是什么让车企们开始有所改观?

归根到底,还是“提升核心竞争力”的目标,也就是提升企业真正的科研水平。车企们逐渐意识到,汽车产业发展的后半场就是科技水平的较量,尤其是在智能网联领域。而能帮助车企做到这些的,也唯有顶尖人才。网络平台上也有硕士生发出感慨,认为计算机视觉等专业如果不读到博士,在就业上并没有什么优势,转方向还特别难。

据中国人才研究会汽车人才专业委员会(以下简称“中汽人”)数据显示,2021年中国主要的整车企业从业人员合计约84.4万人,研发人员总数约为9万人,智能网联相关方向的研发人员总量约为7千人,占比约0.83%。

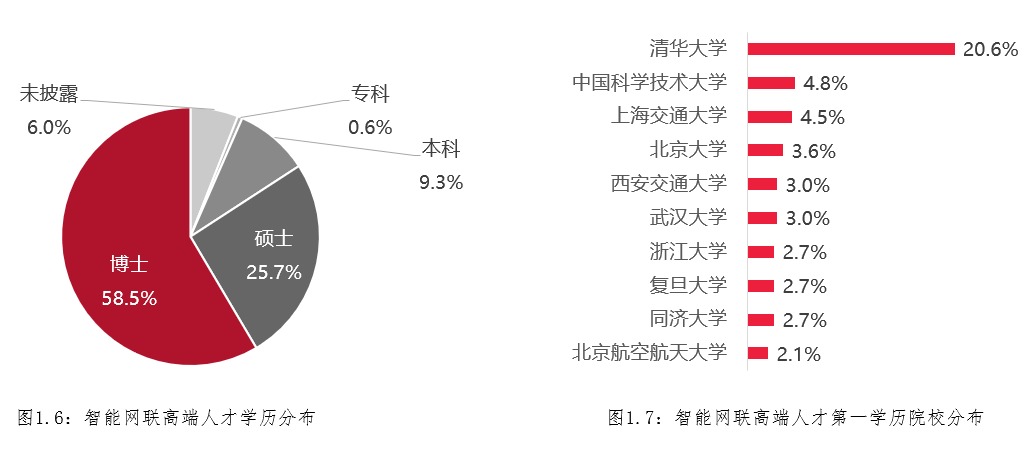

同样,在中汽人近期成稿的《智能网联汽车高端人才分析报告》中,我们也可以看到:智能网联汽车高端人才整体学历水平较高,主要以博士研究生学历为主,占比达58.5%。企业深访结果显示,随着汽车产业全面向智能化、电动化转型过渡,市场会更青睐于高端博士水平的研发人员。在院校背景方面,智能网联汽车高端人才第一学历院校分布前十位中,清华大学占比最高,约为20.6%。

图源:《智能网联汽车高端人才分析报告》

由此结合部分车企发布的简章来看,企业对于博士人才的招募方向在近期主要集中在预研前瞻技术(人工智能、大数据、智能驾驶等)方向,其次为硬件(电池开发、智能座舱、整车性能),此外还有一些车企重点关注的领域,例如氢能、甲醇、人因工程等。

东风公司的HR向中汽人表示,车企之间正从价格、产品、营销到技术、用户体验和商业模式等维度展开全方位竞争。为了营造一支素质优良、结构合理、储备丰富的科技人才队伍,不仅要注重内生人才的培养,也要加大博士人才的引进力度。

据中汽人前期访问情况总结,当前博士人才的招募的难点首先在于合适的博士资源存量有限,要达到互相的认可(博士有意愿,且符合企业的招录要求)并不容易;其次则是车企所需的人才范围和业内顶尖的科技公司存在一定交集,竞争环境相对激烈。因此,如何更快、更精准地和博士达成“双向奔赴”,才是决定成效的关键所在。

博士人才吸引,可不止是钱的事情

为了能找到合适的博士人才,砸高薪抢人在HR们看来并不是最优解。因为越是专业的人才,就越需要考虑其本人和企业的匹配程度,其中就包括了对企业文化和科研氛围的适应。

早在20多年前,奇瑞汽车就建立了博士后科研工作站,而这种形式也是国内主流车企招募、培养博士人才的常规做法。和重点高校达成合作后,一般会由双方共同出具师资力量进行联合培养,以汽车技术与市场发展中出现的基础性、综合性、前瞻性、实用性课题作为博士后研究的重点,提升其个人解决实际问题的能力。在工作站的两年时间,会成为博士转向职场的“缓冲带”,也能让车企更好地掌握其个人的基本情况,签约率相对较高。

但如今,这样的模式已不能满足当下的需要。面对更为细化、更为紧迫的技术攻关,企业方也希望能以更开放的心态,主动出击,全方位地扩大企业在博士人群中的影响力。

为此,东风就做了一次特别的尝试。6月3日,东风公司人力资源部邀请了来自全国17个城市、毕业于海内外近30所高等院校的50余名博士精英,相聚东风公司技术中心进行交流。

据东风公司HR介绍,与以往宣讲会不同,东风为博士们量身打造了沉浸式、互动式的活动体验,加之人性化的安排,让每一位参与者都深入感受科技东风的魅力。多位技术大咖以博士“师兄”的身份亲临现场,与来宾面对面交流互动,以个人经历激发起现场精英们投身自主研发的热情和斗志。有参与者表示,此种形式打破了其对传统车企固有的刻板印象。

中汽人从多家车企了解到,决定博士人才去留的原因实际上并不局限在薪酬本身,行业和技术的未来发展趋势、同行之间的对比情况、职业发展与自我提升的空间与方法、研发环境是否存在“内卷”等因素,对他们而言甚至更为重要。

当然,针对博士人才的福利体系也日趋完善。住宿提供、用餐、交通等补贴自不必说,地方人才政策的加持也会给予博士们更多安家落户和改善生活条件的机会。在政府、企业、高校的通力支持下,博士人才在车企也将迎来全新的阶段。

车企该如何用好博士资源?

3月17日,上海交通大学发布了文章《擦亮花火、共创未来——任正非在“难题揭榜”花火奖座谈会上的讲话》,披露了华为创始人任正非对天才少年、校企合作等热点话题的看法。而其中的一个具体提问就是——“除了待遇,公司在制度上能不能给年轻人一些资源上的鼓励,鼓励大家去突破、创新,敢于挑战?”

这个问题,实质上指向的是人才进入企业后的“人效”。前文提到,车企的博士人才在未来一段时间内会呈现明显上升趋势,对于关键问题的攻克速度也有了一定的要求,因此,针对这类好不容易引进来的人,车企也要着重关心其在入职后的发展情况。正如任正非所言,“我们对人才机制也有反思,比如有些人进入公司以后,没有很好使用到他最擅长的地方,没有发挥作用等于浪费他的青春。”

而对于当前的博士人才而言,除了拥有尖端的技术研发能力,在车企中工作也还需具备一定的行业洞察、整合资源、沟通能力以及泛行业知识的要求。因此,车企也需要提供更多的历练机会,让他们得到全面的成长。

华为的做法也许可以提供一定的借鉴。华为强调“专家垂直循环机制”,专家不能在一个岗位待很长时间,要到前线作战去循环,而这样做的目的,是要让他们将理论与实践相结合去解决问题——“‘石头’一翻开,压在下面的‘草’就长高了,大家都看见了,这样年轻人就不会被埋没在‘石头’底下。”任正非对此的进一步解释是,要保持循环直到他找到真正合适的岗位,当然不合适的人也将面临着淘汰。

近几年来,许多车企都在智能网联高端人才的管理方面改变,通过一系列薪酬、绩效机制的改革,让人才的发展潜能和积极性被充分调动。例如用当期激励与中长期激励并重,物质与非物质激励并行;鼓励研发人员自己提出想法、找项目等,多样的方式营造出英才竞跃的活力氛围,也必将影响一代又一代英才逐渐将理想指向这个充满希望的行业。

这无疑是个好的开始。要占领兵家必争之地,首先要有真正冲锋陷阵的“好兵”。自新中国开国以来,博士生们为国家的发展提供了诸多创新性思维和开创性成果。如今,他们还将承担起汽车工业发展的新使命,打开新的格局。

今天播下的每一颗种子,都值得等待。